Текст и стиль полностью соответствуют оригиналу

Кибернетика и... теплицы

(газета "Ленинградская Правда" от 5 июня 1965 года)

Ночь. В закрытой камере, своеобразной маленькой теплице, темно.

В горшочках несколько растений фасоли. Кустики зеленые,

сочные... Кто же следил за ними?

- Сама фасоль, - поясняет старший научный сотрудник лаборатории биокибернетики

Агрофизического института Е.П.Рябова. - Растительный организм сам способен

информировать о своих потребностях и устанавливать себе определенный режим жизни.

Как это делается, можете проследить на примере опытной камеры. Скоро в ней должен

наступить день...

Прошло немного времени, и вдруг в теплице вспыхнул свет. Никто его не зажигал,

никаких часовых механизмов не было. Искусственное солнце включили сами растения,

без непоседственного участия человека.

- Это не фокус. Это и есть опыт применения кибернетических устройств в

растениеводстве, - говорит Евгения Павловна.

Известно, что питание листьев растений - фотосинтез - происходит только на свету. Под влиянием лучистой энергии листья забирают из воздуха углекислый газ и превращают его в сложные органические вещества. Такой процесс сопровождается обильным испарением влаги с поверхности листьев (транспирацией).

Ученые установили, что если ежедневно в теплице включать свет, допустим,

в 8 часов утра и выключать в 10 вечера, то через несколько суток даст знать

привычка, своеобразный "условный рефлекс" растений. Если теперь однажды утром

не зажечь свет, то все равно начнется транспирация. Растение "запомнило" часы

приема "пищи".

"Это похоже на известные опыты И.П.Павлова. Вспомните: перед подачей собакам

пищи звонили в колокольчик - у них начинал выделяться желудочный сок. Однажды

зазвонили в положенное время, а еду не принесли - все равно желудочный сок выделился...

Долгое время считалось, что рефлексы - ответные реакции на внешние раздражения -

свойственны только животным, а растения неспособны к таким реакциям.

Открытие "условных рефлексов" у фасоли навело на мысль: а нельзя ли, используя

функции жизнедеятельности организма, сделать растения самоуправляемыми, снабдить

их аппаратурой, которая бы следила за отдельными процессами, регистрировала и

согласовывала их с внешней средой.

Руководитель лаборатории биокибернетики В.Г.Карманов вместе со своими помощниками сконструировал крохотные датчики, улавливающие биологические сигналы. Внешне они напоминают стеклянные прищепки (как бельевые) и весят всего доли грамма. Их прикрепляют к листу, стеблю или плодоножке. Едва заметные волоски-провода несут информацию к прибору о начавшемся в растении физиологическом процессе, например транспирации. Аппаратура передает команду исполняющим устройствам - изменить внешние условия! Началась транспирация - включить свет, кончилась - выключить. Таким образом, фасоль сама себе устанавливает режим дня.

Ученые, используя современные средства кибернетики, создав управление световым режимом по программе, которую задает само растение, - сделали шаг к самоуправляемым теплицам. В арсенале ученых уже есть целая серия миниатюрных полупроводниковых приборов для измерения и регистрации температуры, влажности, силы падающего светового потока, концентрации питательного раствора и многих других.

Благодаря следящим системам растения приобретут способность по своему желанию регулировать не только освещение, но и другие жизненно важные условия: интенсивность света, питание, температуру воздуха, полив.

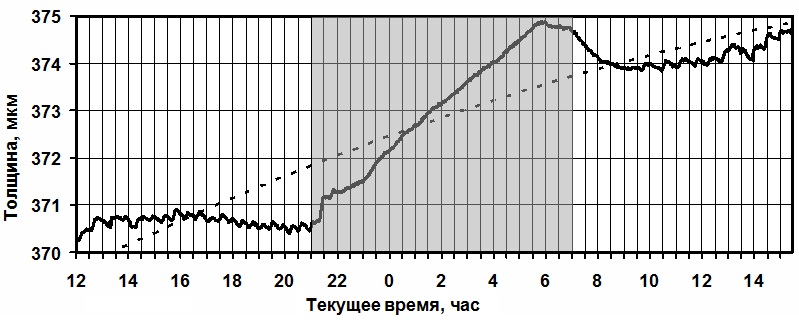

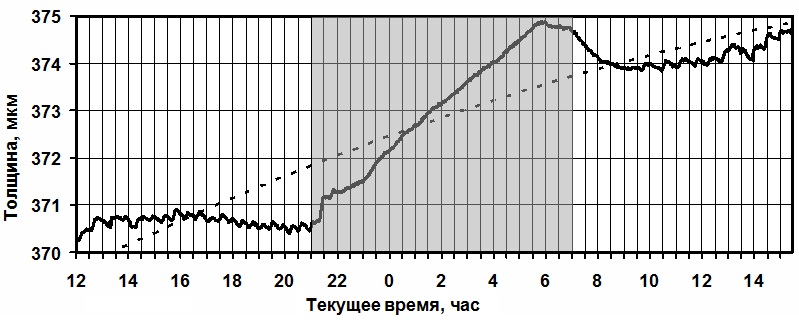

ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЛИСТА КАК ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ

Радченко С.С., Карманов И.В., Радченко Н.С.

(статья, в сокращении, 2008)