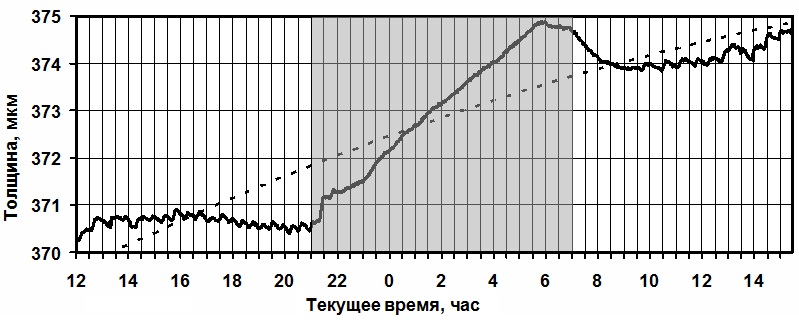

Разработанное оборудование,включая специальное программное обеспечение,

прошло испытания на биополигоне Агрофизического института Санкт-Петербурга.

Примеры датчиков для медицинских целей

Накопленный опыт по использованию полупроводниковых микротерморезисторов

конструкции Карманова В.Г., позволил создать серию миниатюрных датчиков

для медицинских целей. В 1981 году были изготовлены миниатюрные

высокочувствительные датчики для НИИ пульмонологии ГМУ им.акад.И.П.Павлова,

которые были использованы в диагностическом оборудовании кондиционирующей

функции лёгких. Для этого использовались датчики для определения влажности,

градиента давления, температуры - вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

В дальнейшем, начиная с 1982 года, совместно с лабораторией анестезиологии НИИ пульмонологии

(зав. лаб. Леоско В.А.), было проведено усовершенствование аппарата ИВЛ на

основе

метода CPAP (constant positive

air ways pressure).

В последующие годы был создан прибор для интегральной волюметрии

методом

термодилюции.

В нём использованы микротерморезисторы конструкции Карманова В.Г. для определения

температуры вводимого термоиндикатора, а также

дальнйшего её распределения с помощью специальных зондов.

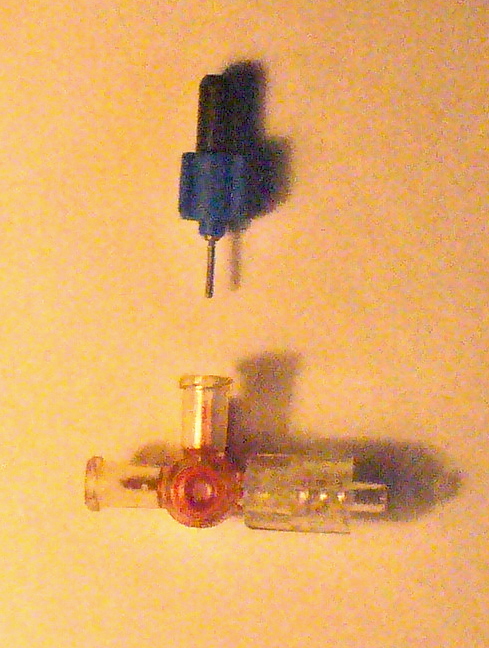

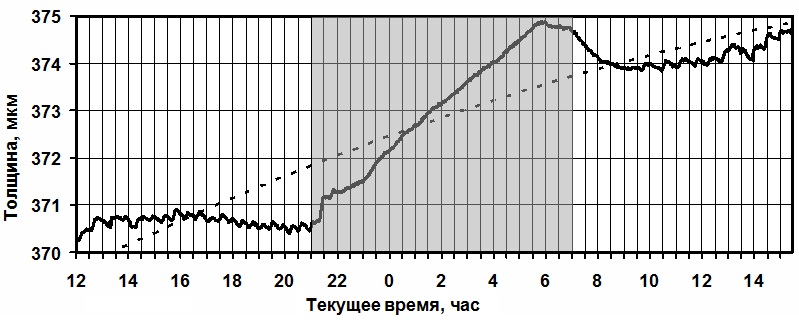

Рис. 1

Рис. 1

![]()

Рис. 2

Рис. 2

![]()

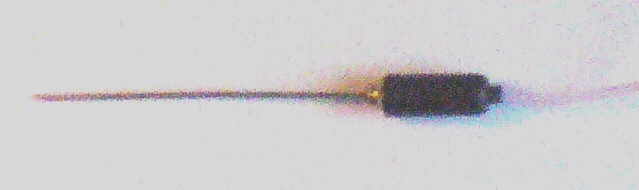

Рис. 3

Рис. 3

Датчик выполнен в корпусе инъекционной иглы диаметром 0,5 мм. Чувствительный

элемент диаметром 0,2 мм с характеристиками МТ-64 находится на кончике иглы.

Обеспечена полная герметизация и высокая механическая прочность (Рис. 1, 2, 3).

Рис. 4

Рис. 4

![]()

![]()

Рис. 5

Рис. 5

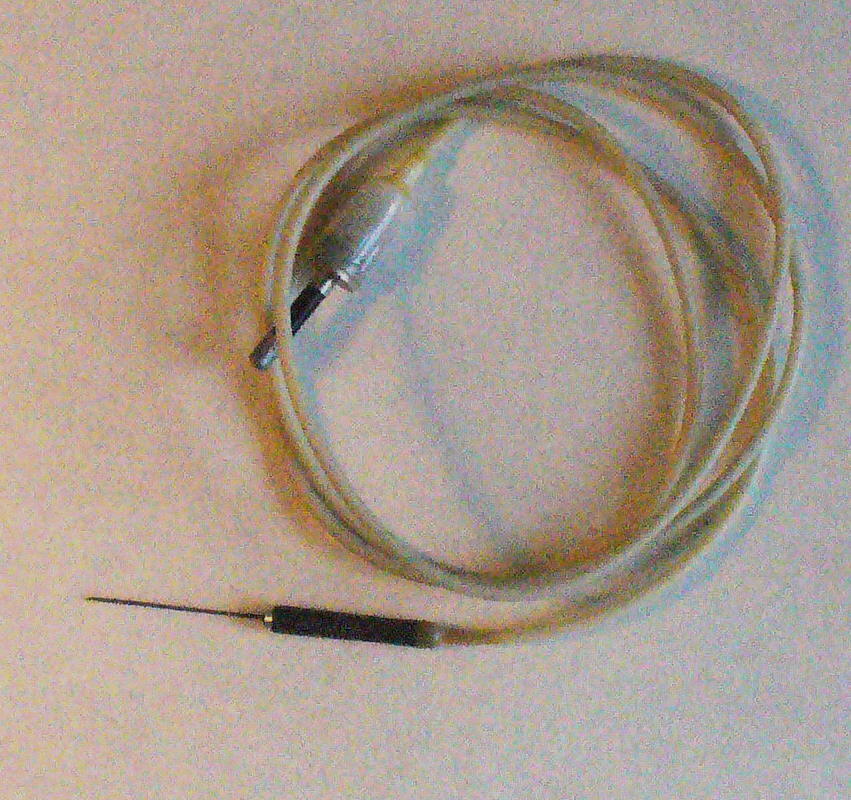

Аналогичный по характеристикам датчик, также с диаметром иглы 0,5 мм, выполнен

с ограничителем по глубине проникновения в исследуемые ткани. Как предыдущий,

так и этот датчик, предназачены для высокоточного измерения температуры

в мягких тканях (Рис. 4, 5).

Рис. 6

Рис. 6

![]()

![]()

Рис. 7

Рис. 7

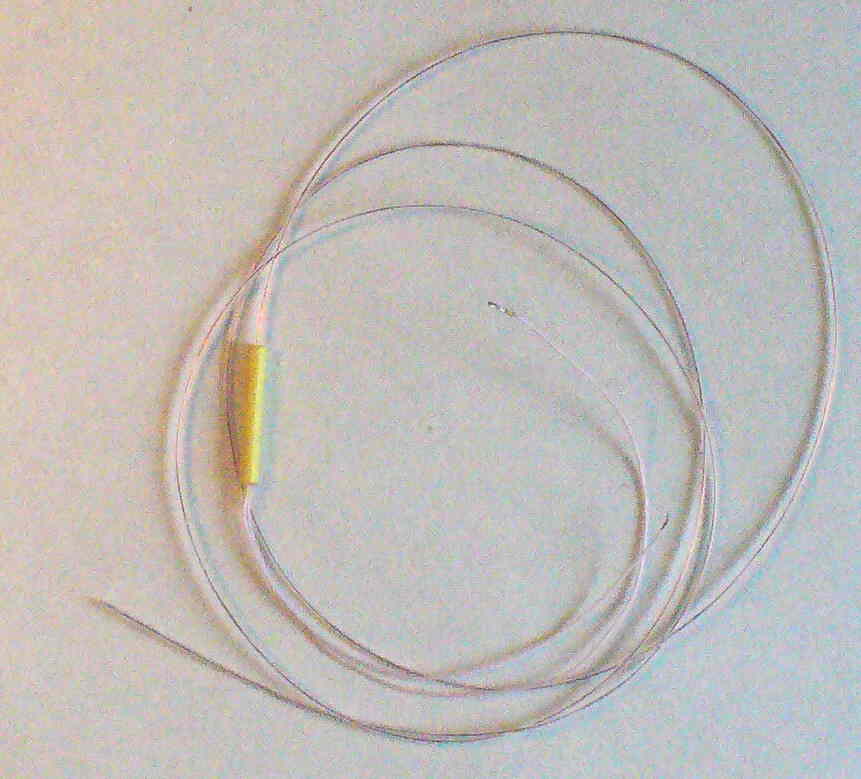

Датчики температуры вводимого в кровяное русло жидкого индикатора (Рис. 6, 7),

а также гибкие зонды диаметром 0,8 и 1,2 с находящимися внутри

чувствительными элементами, диаметром 0,3-0,5 мм. (Рис. 8, 9).

Они предназначены для

использования в приборе для интегральной волюметрии методом термодилюции.

Рис. 8

Рис. 8

![]()

![]()

Рис. 9

Рис. 9

Необходимость в разработке и изготовлении данного оборудования

заключается в том, что в клинической практике последних лет имеется

отчетливая тенденция, заключающаяся в повышении требований к объективной

оценке состояния хирургических больных как до операции, так и на интра-

и послеoперационных этапах.

Это является отражением действительного прогресса в анестезиологии и

интенсивной терапии, который первоначально определялся совершенствованием

методов поддержания витальных функций, а в настоящее время обусловливается

совершенствованием методов физиологического контроля.

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 3  Рис. 4

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 5  Рис. 6

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 7  Рис. 8

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 9