Текст и стиль полностью соответствуют оригиналу

Ученый разговаривает с растениями

(газета "Красная Звезда" от 21 ноября 1965 года)

На окраине заполярного города высится здание. Оно из пластика, светлого

металла. стекла и кажется воздушным. Внутри здания масса зелени. Здесь фабрика

овощей: круглый год выращивают помидоры, огурцы, капусту, морковь. Людей не

видно. Растения сами следят за рационом питания, температурой.

Подобной фабрики еще нет. И может возникнуть вопрос: а могут ли вообще растения

сами активно управлять внешней средой? Чтобы дать точный ответ, надо проникнуть

в самые скрытые процессы внутри растений. Этим и занимаются в одной из лабораторий

Ленинградского агрофизического института ВАСХНИЛ.

...На столах и стеллажах - осциллографы, вольтметры, паяльники, провода.

И тут же, в этом "физическом царстве", - десятки цветочных горшочков с

растениями, микроскопы, колбочки, банки. Руководитель лаборатории кандидат

сельскохозяйственных наук Владимир Григорьевич Карманов говорит: - Наша цель:

применить кибернетические методы и автоматические устройства в растениеводстве.

Когда речь идет о кибернетике, мы обычно связываем ее с применением вычислительной

техники. Глаза невольно ищут электронную вычислительную машину. Словно угадав мои

мысли, Владимир Григорьевич заметил: - Пока вы не найдете у нас "Урала", "Минска"

или иной электронной вычислительной машины. Это дело будущего. Но кибернетические

устройства у нас уже есть. Прежде всего само растение является сложной

кибернетической системой - самонастраивающейся, самовоспроизводящейся. Самонастраивание

происходит путем приспособления к изменяющимся условиям внешней среды.

Растение, например, развивается и при 5 и при 40 градусах тепла. Но в том и другом

случае его организм вынужден приспосабливаться. И в этом смысле биологическая

программа, заложенная природой в растении, является целесообразной: она обеспечивает

сохранение его как вида, как организма.

В самом деле, природа наделила растения могучими средствами защиты и

приспособления. Толстая кора защищает их от колебаний температуры. Длинные корни

спасают от засухи, а усиленное испарение через листья охлаждает.

Но трудная борьба растения за жизнь не проходит бесследно. Кто из нас не видел

яблони без яблок, пшеницу с жидким колоском, огурцы с палец величиной...

- А мы хотим, - говорит Владимир Григорьевич, - добиться высокой продуктивности

культурных растений. Такой, чтобы слово "неурожай" было забыто.

Да, растения сполна должны давать человеку то, что они могут дать:

плоды, зерна, цветы, древесину. Но для этого им необходимо развиваться в

наивыгоднейшем, оптимальном режиме. Часто на помощь зеленым друзьям приходит

человек. Он поливает, подкармливает, укрывает растение от мороза. Однако делает

он это не всегда в наилучшем для растения режиме. А в нем-то и состоит секрет

продуктивности: всякое нарушение плавного перехода от одного состояния к другому

отрицательно влияет на развитие растения. Но люди со своей запоздалой "неотложной"

помощью не виноваты, они слишком поздно получают сигнал, информацию о физиологических

процессах, происходящих внутри растения. Так, нарушение фотосинтеза - процесса

углеродного питания растений, осуществляемого при помощи световой энергии, вначале

обычно не заметно. Между тем в поврежденных клетках фоьосинтез прекращается, и

световая энергия уже не усваивается растением.

Как же от этого избавиться? Очевидно, надо "научить" растение управлять своими

взаимоотношениями с внешней средой так же, как это делают высшие организмы.

Ведь животное, почувствовав жажду, не ждет дождичка, а само ищет влагу.

"Учить" растения в лабораториях Агрофизического института начали более

десяти лет назад. Шли непроторенными дорогами. Создавали теорию, методы и приборы.

Биологи становились инженерами, физиками, математиками. Помощь и поддержку

ученым оказывал академик А.Ф.Иоффе. Крупнейший физик (основатель школы советских

агрофизиков) увидел в этих работах большое будущее.

И растения "заговорили". Да еще стали сами активно управлять внешней средой!

Владимир Григорьевич высыпал на ладонь более десятка крошечных приборов:

различные датчики, микрогигрометры, термометры, электроды.

- Все это - средства информации, при помощи которых мы научились непрерывно

общаться с растениями. Приборы разработаны сотрудниками нашей лаборатории, - с

гордостью говорит Карманов.

Датчики - самая тонкая часть аппаратуры. Некоторые из них без увеличительного

стекла невозможно рассмотреть. Внешне они выглядят просто - на нежных проволочных

щипчиках черная капелька с булавочную головку.

С помощью проволочных щипчиков датчик прикрепляют на лист. Лист - наиболее активная

часть растения. С его поверхности можно получать большое количество информации о

физиологических процессах. Датчики являются своеобразными рецепторами. От них и

несут информацию к прибору едва заметные волоски - провода. Короче говоря, создано

нечто подобное участку нервной системы животного организма.

Мне показали, как происходит процесс транспирации - испарения влаги с

поверхности листа. В опытную камеру помещена банка с раствором. В ней растение - обычная

фасоль, электрическая лампа, провода. На листьях - датчики.

Растение испытывает жажду - в сосуде уменьшился уровень жидкости. Изменилась

температура листа - датчик-термистор немедля среагировал - дал сигнал. Следящая

система уловила команду, и тут же автоматически включился прибор, подающий воду,

растение само себя полило. И длилась поливка столько, сколько надо, ни капли больше,

ни капли меньше!

Правда, пока все это еще лишь лабораторный опыт. Но перспективы открываются

грандиозные.

Разработанные методы и устройства найдут применение в различных областях науки.

Например, для проверки влияния на растения того или иного химического удобрения

вовсе не потребуется ждать полного его созревания. За несколько дней, а может быть,

и часов, можно получить достаточную информацию о различных физиологических

изменениях... А затем - затем придет очередь строительства тех чудесных зданий

в заполярных городах, с которых мы начали свой рассказ. Ведь мечта и поиск, мечта

и свершение в наше время идут рядом.

Ю.Кринов. Ленинград.

ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО ФИТОМОНИТОРИНГА В СЕЛЕКЦИИ ГЕНОТИПОВ

ПО ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ

Карманова О.И., Карманов И.В.

(доклад на конференции, 2010)

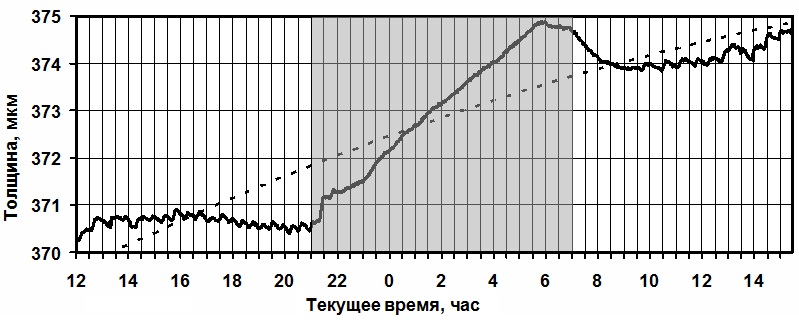

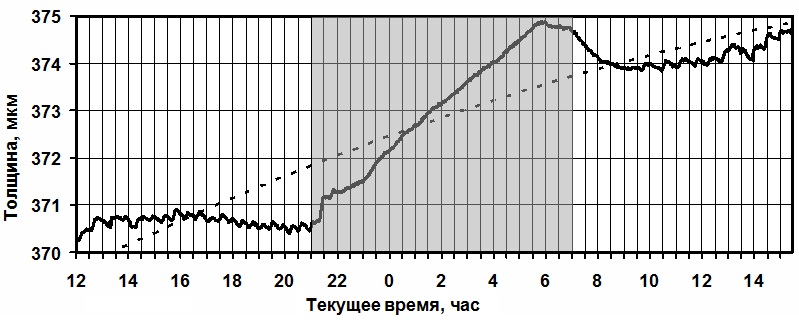

В качестве инструмента интактного контроля динамики водного потенциала растения использовалась информационно-измерительная компьютеризованная система на базе технологии фитомониторинга. Засуха рассматривалась как комплекс атмосферных и почвенных условий, при которых происходит нарушение водного режима растений. Критерием засухоустойчивости являлась способность растения выдерживать длительное увядание.

Алгоритм дефицита влаги выражается в виде математических соотношений выражающих связь между толщиной листа и скоростью ксилемного потока в стебле (черешке листа). Расчётным путём определяется коэффициент корреляции между направлением изменения толщины листа и изменением скорости ксилемного потока.

Сравнительные опыты по анализу относительной физиологической засухоустойчивости базировались на системе уравнений, которые связывали количественно реакции двух растений на внешние воздействия в виде почвенной и атмосферной засухи. Анализировались скорости ксилемного транспорта и толщины листьев устойчивых и неустойчивых особей при снижении водного потенциала, их сравнении со скоростью и толщиной листьев до стресса. Формулы означают, что при стрессе засухоустойчивая особь в большей степени снижает транспирацию и, в результате, её тургор сохраняется лучше.

Чем меньше при одинаковых внешних воздействиях оказываются снижения толщины, и чем выше угол линейного тренда скорости, тем больше засухоустойчивость объекта.

Устойчивость растений можно связать с их структурно-функциональной организацией. Структурные различия, в частности в жёсткости апопласта, приводят к функциональным различиям в стратегии реагирования на водный стресс. Устойчивая особь уже при небольшой отрицательной динамике водного потенциала снижает интенсивность обменных процессов и, тем самым, сохраняет практически без изменений оводнённость тканей. Неустойчивая особь не снижает обменных процессов, с течением времени происходит одновременный резкий спад тургора и ксилемного транспорта. Полив у устойчивой особи позволяет восстановить требуемые оводнённость и водный потенциал растения. У неустойчивой особи после полива толщина стебля (листа) и интенсивность водного обмена полностью не восстанавливались.

Классификация генотипов располагается в системе координат "угол линейного тренда - номер генотипа". Динамический фитомониторинг позволяет без смены поколений идентифицировать генотип по признаку его засухоустойчивости, т.е. позволяет быстро определить вызвано ли значение признака у данной особи генетическими свойствами или является случайным показателем в результате особенностей среды обитания данной особи.